Una noche comprendí, mientras recorría las calles de Madrid perdido en la nube de mis pensamientos y de mi cigarrillo, que yo era un personaje de Juan Carlos Onetti cultivando mi férrea tenacidad para internarme cada día en el sinuoso laberinto de un inevitable fracaso.

No pretendía ser original, porque no lo era; la dudosa originalidad consistió en escribirlo, una especie de relato/artículo/homenaje, y publicarlo en una revista de cuyo equipo yo formaba parte (“La Zampoña”: un gozoso pretexto para emborracharme hablando, o discutiendo, o balbuceando, de literatura).

«Dejemos hablar al viento» me permitió asistir al memorable encuentro entre el comisario Medina y el felizmente resucitado Larsen, hijos de la imaginación de Brausen, Padrer y fundador, producto a su vez, como yo mismo, de la imaginación de Onetti. Los años posteriores a la primera lectura dieron también, ahora que lo pienso y que lo escribo, la impresión de transcurrir en la misma atmósfera irrespirable y sórdida, de recrear las palabras, la sentencia lapidaria de Medina en su regreso a Santa María: «Esto lo quise durante años, para esto volví».

Pero eso no lo supe por aquel entonces.

Una tarde decidí dirigirme, con la revista bajo el brazo, hacia el portal de la avenida de América donde vivía Onetti, tendido en su cama legendaria. Llegué hasta allí y pensé, en un arrebato de lucidez, que lo último que necesitaba el maestro era la visita de otro gilipollas cargado con una botella de whisky. Murió poco después.

Su hijo Jorge, con quien tuve relación más tarde, me dijo que a veces es preferible no conocer a las personas que admiramos. (Pero yo tenía que haber subido a visitar a su padre, añadió.)

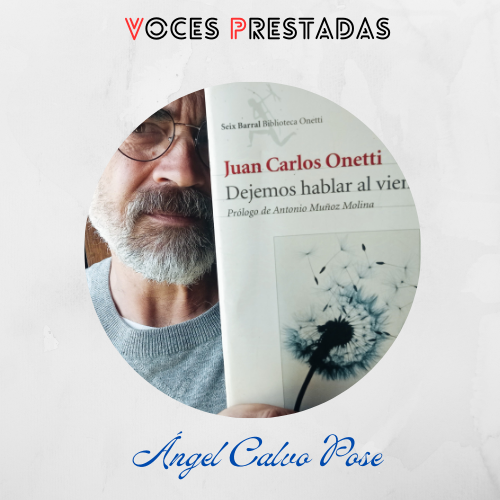

Ángel Calvo Pose