«Europa ha estado siempre a punto de suicidarse. Y, sin embargo, vive.»

—Stefan Zweig—

La paradoja europea

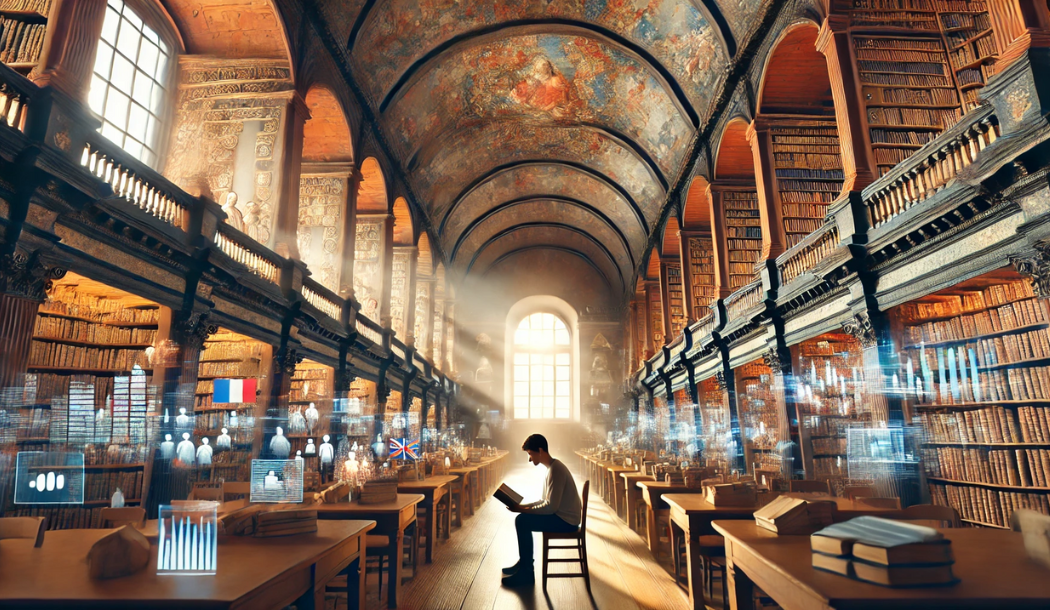

Imaginemos una biblioteca en ruinas. En medio del silencio roto por el viento, entre columnas vencidas por los siglos y estanterías carcomidas por la humedad, resplandece aún un manuscrito intacto. No está escrito en latín ni en griego, sino en un idioma sin palabras: el idioma del pensamiento, del arte, del espíritu crítico. Esa biblioteca es Europa. Ha sido devastada por guerras, azotada por crisis, dividida por ideologías, y sin embargo permanece. ¿Cómo es posible que un continente tan castigado conserve aún su voz más singular: la cultura?

Europa, cuna de la civilización occidental, ha conocido los extremos del esplendor y del abismo. Desde los fastos de los imperios hasta el lodo de las trincheras; desde el humanismo renacentista hasta los totalitarismos del siglo XX. Hoy, ante la amenaza de nuevas formas de control, de la desinformación digital, del populismo disfrazado de democracia, muchos se preguntan: ¿nos espera un nuevo Renacimiento o nos dirigimos hacia un eclipse de la esencia europea? ¿Puede la cultura resistir las presiones de un mundo globalizado, con valores cada vez más ajenos al europeísmo clásico?

La pregunta es doble y urgente: ¿qué nos espera en el resto del siglo XXI y qué batallas debemos librar para preservar el alma de Europa?

Contexto histórico: imperios, guerras y la forja del alma europea

La historia europea ha sido, desde la Antigüedad, un continuo vaivén entre creación y destrucción. Del Imperio Romano heredamos el derecho, la arquitectura, la lengua y la idea de una ciudadanía común. Con la caída de Roma comenzó la fragmentación, pero también la gestación de una cultura que, tras siglos de oscuridad, brillaría con intensidad en el Renacimiento.

El Renacimiento no fue solo una vuelta a los clásicos, sino una apuesta por el humanismo, por el individuo como medida del mundo. Lo dijo Pico della Mirandola en su Oratio de hominis dignitate: «Nada más admirable en el mundo que el hombre». Esta afirmación, tan simple, transformó el curso de la historia. Fue el germen de la ciencia moderna, del arte sublime, de la crítica filosófica.

Sin embargo, la modernidad trajo consigo nuevas formas de barbarie. Las guerras de religión, el absolutismo, el colonialismo, la Revolución Industrial con sus miserias. El siglo XX marcó el punto de inflexión más brutal: dos guerras mundiales, el Holocausto, Hiroshima. Y pese a todo, como recuerda George Steiner, Europa nunca dejó de preguntarse por el sentido, nunca abandonó la literatura, la música, el pensamiento.

El contraste es esencial: de las ruinas materiales emergió una Europa espiritual, cuyos pilares siguen siendo Dante, Cervantes, Goethe, Montaigne, Descartes, Mozart, Goya, y más adelante, Kafka, Camus, Pessoa, Lorca. Cada uno representa un modo de resistencia frente al absurdo, una afirmación de la libertad interior frente a la tiranía exterior.

¿Camino hacia un nuevo Renacimiento?

Hablar de un posible «nuevo Renacimiento» en el siglo XXI puede parecer utópico o incluso ingenuo. El término evoca un mundo idealizado donde las artes y las letras florecen, donde la razón y la belleza orientan el rumbo de las sociedades. Pero si atendemos al contexto actual, la imagen es más ambigua.

La Europa actual es diversa, multicultural, tecnológicamente avanzada, pero también frágil. Sufre una profunda crisis de identidad, alimentada por varios factores:

-

Pérdida del peso cultural frente al dominio económico y tecnológico de otras potencias.

-

Desconfianza hacia las instituciones democráticas y crecimiento de extremismos.

-

Impacto de las redes sociales, que debilitan el pensamiento crítico y fomentan la polarización.

-

Influencia de regímenes autoritarios externos que socavan los valores europeos desde dentro.

Aun así, existen signos de resistencia. En los últimos años, hemos visto una revalorización del patrimonio cultural, un renacer de la literatura comprometida, el auge del ensayo filosófico en medios generalistas, y una nueva generación de autores, pensadores y artistas que beben de las fuentes clásicas para reinterpretarlas con ojos contemporáneos.

Por ejemplo, escritores como Irene Vallejo con El infinito en un junco reavivan el amor por los textos antiguos desde una perspectiva accesible y actual. En teatro, obras como Shock de Andrés Lima revisitan la historia reciente europea (desde Chile a los Balcanes) para advertir sobre los peligros del olvido. En el cine, producciones como Cold War de Paweł Pawlikowski o Sin novedad en el frente, nos recuerdan que las heridas de Europa siguen supurando.

Todo ello sugiere que, lejos de morir, la cultura europea está mutando. Y tal vez ahí resida su capacidad de renacimiento: en su elasticidad para sobrevivir a los embates del tiempo, en su voluntad de diálogo con el pasado sin renunciar al futuro.

¿Qué significa hoy ser europeo?

Ser europeo en el siglo XXI ya no es solamente haber nacido en París o en Toledo. Es habitar una herencia, reconocerse en un legado crítico y compartido. Significa también ser consciente de que la libertad, la democracia y la cultura no son conquistas definitivas, sino tareas diarias.

Pero ¿quién custodia esa tarea? El riesgo más grave de nuestro tiempo es que el espacio europeo sea colonizado por modos de vida y pensamiento que no comparten su raíz humanista. Y no hablamos solo de influencias externas —como la presión ideológica de China, Rusia, Estados Unidos de América o ciertos estados del golfo— sino de la erosión interna: el auge del autoritarismo suave, las noticias falsas (fake news) como forma de propaganda, la banalización del conocimiento.

Las «dictaduras encubiertas» a las que alude la pregunta original son aquellas que no se imponen con tanques, sino con algoritmos; que no encarcelan cuerpos, sino mentes. En países formalmente democráticos, vemos cómo los gobiernos controlan medios, manipulan la información, imponen dogmas y recortan libertades en nombre de una falsa seguridad.

Lo advertía Orwell en 1984, pero también lo prefiguró José Ortega y Gasset cuando hablaba del «hombre-masa»: alguien que ha renunciado a pensar, a juzgar, a diferenciar. Y es que la mayor amenaza para Europa no es la invasión militar, sino la invasión del pensamiento débil.

Cultura como resistencia

Frente a este panorama, la cultura no es un lujo, sino una trinchera. Leer a Machado es resistir. Estudiar a María Zambrano es un acto político. Escuchar a Bach o a Falla nos conecta con una armonía que contradice el ruido de la propaganda.

Lo dijo Stefan Zweig antes de morir en su exilio brasileño: «Cada época tiene su tarea espiritual». La nuestra es clara: defender el espíritu europeo no como algo excluyente, sino como una forma abierta y plural de entender el mundo.

Porque el verdadero europeísmo no es cerrarse al otro, sino dialogar desde una identidad sólida. La Europa que soñaron los ilustrados no era homogénea, sino capaz de integrar lo diverso sin diluirse. Por eso, la inmigración no debería ser vista como amenaza, sino como oportunidad para renovar el contrato cultural. El peligro no está en el otro, sino en perder la brújula.

Hacia el futuro: desafíos y posibilidades

¿Qué nos espera, entonces, en el resto del siglo XXI? La respuesta es incierta, pero los signos están ahí. Europa se enfrenta a tres grandes desafíos:

-

El ecológico.- Cómo sostener un modelo de vida que no destruya el planeta. Aquí la cultura puede jugar un papel clave, promoviendo una ética del límite y de la contemplación, como ya hacen autores como Jorge Riechmann o Irene Solà.

-

El digital.- Cómo regular la inteligencia artificial, los algoritmos y la información. No es casual que filósofos como Byung-Chul Han estén ganando tanta relevancia: necesitamos herramientas para pensar la hiperconectividad sin caer en la vigilancia permanente.

-

El identitario.- Cómo sostener una identidad europea sin caer en el nacionalismo ni en la disolución. Esto exige educación, lectura crítica, reflexión histórica. Porque solo quien conoce su historia puede escribir su futuro.

Frente a estos retos, el nuevo Renacimiento no será como el del siglo XV. No habrá mecenas florentinos ni descubrimientos copernicanos. Será, quizás, un Renacimiento interior, menos espectacular pero igual de profundo: el renacer del pensamiento, del arte con sentido, de la política con ética.

Una invitación a resistir desde la cultura

«Europa se hace por la cultura o no se hace», escribió Paul Valéry. Hoy, esa frase resuena con una urgencia renovada. No estamos ante un fin, sino ante una bifurcación. Podemos optar por la comodidad del consumo o por la incomodidad del pensamiento. Por la imitación o por la creación. Por el ruido o por la palabra.

El Renacimiento que necesitamos no será impuesto desde arriba. Nacerá en las aulas, en los teatros, en los libros, en los cafés donde aún se debate. Será un acto de fe en lo humano, en la razón, en la belleza. Y quizás, como en toda buena novela, la esperanza resida en los personajes secundarios: en los jóvenes que leen, en los profesores que enseñan, en los músicos que componen, en los ciudadanos que votan con conciencia.

Europa ha sobrevivido a sus peores pesadillas. Tal vez, esta vez también sepa despertar a tiempo. No para repetir el pasado, sino para reinventarlo.

© Anxo do Rego. 2025, Todos los derechos reservados.